martedì 13 dicembre 2016

La cauzagna

Giannino Balbis

Il romanzo “La

Cauzagna” di Rosilde Chiarlone

La notorietà – molto

limitata – dell’opera oggetto di questo intervento è

inversamente proporzionale all’importanza che essa ha per il

proprio contesto storico-culturale. L’opera in questione è il

romanzo La cauzagna di Rosilde Chiarlone; il contesto è quello della

Val Bormida o, per maggior precisione, dell’ “alta” Val Bormida

ovvero della Val Bormida “ligure”. La cauzagna è certamente il

testo letterario più significativo del Novecento valbormidese, per

intrinseco valore artistico ma innanzi tutto per capacità di

interpretazione e di rappresentazione nei riguardi della storia

valbormidese al suo livello più profondo.

Il romanzo esce nel 1975

per l’editore Sabatelli di Savona , opera prima (ed anche unica) di

una allora cinquantacinquenne docente della Scuola media di Cairo

Montenotte, originaria di una frazione di Piana Crixia – Cobarello

– che è anche il luogo d’ambientazione del racconto (con un nome

leggermente mutato: Cimarello); a Cairo la Chiarlone si distingue,

oltre che per l’insegnamento, anche per l’impegno sociale e

politico (fra l’altro, è consigliere al comune di Cairo dal 1970

al 1980, con delega alla Pubblica Istruzione e alla Cultura).

Il titolo del romanzo è

singolare e di forte impatto simbolico. Cauzagna è una variante

semi-dialettale di “capezzagna, cavedagna”; nel vocabolario

contadino indica il “solco di fondo”, quello in capo al campo,

perpendicolare agli altri solchi, un po’ solco e un po’

passaggio: perciò capace di rappresentare in metafora, proprio per

la sua perpendicolarità e la sua precarietà, la condizione e il

destino del mondo contadino.

La cauzagna, insomma, è

il solco della “malora”; nel caso in questione, della malora

valbormidese, che è nella sostanza identica a quella di ogni altro

contesto contadino, ma con un percorso storico suo proprio, con

accentuazioni e accelerazioni, dilemmi, contraddizioni e drammi suoi

propri, con significati ed esiti (sul piano sociale, politico,

economico ed anche ideologico e culturale) che, al tempo della

redazione de La cauzagna, sono ancora tutti da valutare e capire: il

che è esattamente uno degli obiettivi di fondo, se non l’obiettivo

primario, del romanzo della Chiarlone.

Già il titolo, dunque,

rivela le radici e le finalità prime del romanzo, entrambe

riconducibili a quella che si potrebbe chiamare la “questione Val

Bormida”, che attraversa l’intero corso della storia valbormidese

(dall’età pre-romana all’oggi) e conosce una fase di particolare

intensità proprio negli anni ’70 del ’900, momento di massima

industrializzazione della Val Bormida ed anche delle prime avvisaglie

della contestazione, della crisi, dell’inizio del declino.

Ma, come dicevo, la

“questione Val Bormida” è vecchia di secoli, perché da secoli –

si può dire da sempre – la Val Bormida è in cerca di una identità

storica e culturale, che continuamente sembra sfuggirle o presentarsi

sotto forme mutevoli, incerte, multipolari. Il destino di

incompiutezza, di identità difficile della regione valbormidese è

quello tipico di tutte le aree di frontiera, con l’aggiunta di

alcuni caratteri di problematicità tipicamente liguri.

C’è un pezzo di

Liguria, infatti, – la fascia della Liguria dell’oltregiogo (di

cui è parte la Val Bormida, come lo sono le terre che ospitano

questo convegno) – che si pone storicamente come Liguria “altra”

rispetto alla marittima. È una fascia lungo la quale ha lasciato

segni molto evidenti la contrapposizione fra i due fondamentali

modelli storici di Liguria: quello di una Liguria “in verticale”,

raccordata con l’entroterra padano (è il modello presente nella

Liguria dioclezianea, con capitale Milano, o in quella delle tre

marche di Berengario), e quello di una Liguria “in orizzontale”,

più chiaramente proiettata sul mare (è il modello della Liguria

bizantina, opposta all’oltregiogo longobardo, o della Liguria

“genovese” medievale). Insomma: Liguria verticale vs Liguria

orizzontale.

Il secondo modello – la

“Liguria orizzontale” – è quello apparentemente vincente nella

Liguria moderna, quello più facilmente leggibile nella Liguria di

oggi. In realtà, i due modelli sono ancora entrambi operanti. E la

dialettica che fra di essi si è determinata nei secoli è tuttora

particolarmente avvertibile proprio nella suddetta fascia della

Liguria d’oltregiogo: che da un lato guarda a sud, in direzione

mare, e dall’altro guarda a nord, in direzione padana; è attratta

dal contesto ligure-rivierasco, cui per altro appartiene sotto il

profilo politico-amministrativo, ma è attratta anche dal contesto

appenninico-padano, di cui è parte invece dal punto di vista

geografico. In definitiva, è una fascia a doppia identità,

combattuta fra due diverse opzioni di Liguria, ugualmente forti,

ugualmente importanti.

I riscontri di questo

bifrontismo ligure di lontane origini ed operante su vari piani

interconnessi (storico-politico, geografico, socio-economico,

culturale) sono numerosissimi. Per quanto riguarda in particolare il

caso valbormidese, non c’è che l’imbarazzo della scelta. A

livello storico-politico, ad esempio, dalle antiche opposizioni fra

Celti e Liguri, fra Liguri e Romani, fra municipio di Alba e municipi

di Albenga e/o Vado, si passa a quelle fra Longobardi e Bizantini,

fra Del Carretto del Finale e Del Carretto di Millesimo, fra Genova e

Stato Sabaudo, fino a quelle attuali fra Piemonte e Liguria, ovvero

fra province di Cuneo/Alessandria e provincia di Savona, fra diocesi

di Mondovì/Acqui e diocesi di Albenga/Savona: tutta la storia

valbormidese è solcata dalla presenza di confini che ne spezzano

sempre ogni potenziale progetto di unitaria identità. Sotto il

profilo geografico, poi, è impossibile separare in maniera netta l’

“alta” dalla “bassa” Val Bormida, la Val Bormida dalla Langa,

la Val Bormida dal Monferrato: i confini fra queste realtà non sono

mai precisi ma sempre sfumati ed elastici.

Ed è perfino improbabile

la definizione di Val Bormida al singolare, di fronte alla presenza,

in realtà, di più Bormide e di più valli delle Bormide. Ma è

sotto il profilo culturale, soprattutto, che la Val Bormida, stretta

fra Langhe, Monferrato e Riviera di Ponente, sembra priva di una

fisionomia univoca e piuttosto aperta alla dinamica sintesi di

influssi di varia provenienza; sicché la sua specificità culturale

sembra consistere in una vocazione a farsi alveo di confluenza di

identità culturali esterne, che in Val Bormida – sfumando –

vengono a incontrarsi e intrecciarsi. Sotto il profilo

socio-economico, infine, l’antico bipolarismo fra civiltà della

terra e civiltà dell’emigrazione si è trasformato, nel Novecento,

nel bipolarismo fra mondo contadino e mondo dell’industria.

Ecco allora che la fine

della cultura contadina è nient’altro che l’ultimo capitolo di

una ininterrotta saga della ricerca dell’identità, che è l’intero

senso della vicenda storica passata e presente della Val Bormida. La

scomparsa del mondo contadino è, naturalmente, un evento non

soltanto valbormidese; ma in Val Bormida esso ha un peso e un impatto

più evidenti e immediati che altrove.

La malora è stata

ovunque malora, ma quella valbormidese ha conosciuto un radicamento

forse maggiore e punte di arcaicità più forti rispetto ad altri

contesti (ad esempio quello langarolo, tanto per fare il paragone più

scontato, ma anche più vicino e significativo); e poi ha conosciuto

un crollo più rapido e traumatico, più violento (più “provocato”),

più chiaramente irreversibile, a causa di una politica di

industrializzazione (a tutti ben nota), che, dopo la riconversione

nel primo dopoguerra delle fabbriche belliche di Cengio e Ferrania,

sorte tra fine Ottocento e inizio Novecento, è andata in costante

crescendo, soprattutto dagli anni ’30 al boom degli anni ’60, e,

a parte Cengio, ha puntato massicciamente proprio sull’area

cairese. Dalla fine degli anni ’60 e dai primi anni ’70 – il

romanzo della Chiarlone, ribadisco, è del 1975 (non a caso) –

comincia poi una lunga fase, di stasi prima e di declino poi, che,

fra contestazioni, dismissioni e riconversioni varie, può

considerarsi tuttora in atto.

http://www.cartabiancanews.it/

venerdì 9 dicembre 2016

Il paese dimenticato

Giorgio Amico

Il paese dimenticato

Andare per boschi in una giornata di sole con le Alpi luccicanti di neve a riempire gli occhi rende leggero il cuore. Siamo appena sopra la città, a pochi chilometri dal mare e da una riviera affollata.

Lasci la macchina sulla strada provinciale, prendi un sentiero fra gli alberi e dopo qualche centinaio di metri ti ritrovi davanti a un gruppo di case in rovina.

Un posto che conosci, che ricordi pieno di vita, dove sei stato tante volte.

Anche la Chiesa è in rovina. Il tetto lascia intravvedere il campanile.

All'interno solo i segni della devastazione. Non c'è più nulla, solo rovine. Quello che non è stato possibile rubare è stato distrutto. Resta solo un confessionale, testimone muto del passare inesorabile del tempo.

Eppure fino a non molti anni fa queste viuzze erano abitate.

Queste stalle, miracolosamente quasi intatte, ospitavano animali.

Si sentivano le voci dei bambini. Lo testimonia la targa sbiadita che ci dice che qui c'era una volta una "scuola rurale". La scritta si legge a fatica, ma basta a riempire il cuore di tristezza.

Guardando quelle finestre senza più luce ci sentiamo intrusi.

Ci sembra che la nostra presenza fra quei muri spezzati, fra quei focolari spenti per sempre, sia una specie di profanazione.

Torniamo alla macchina senza parlare. E il sole caldo e il rosseggiare degli agrifogli nel cielo limpidissimo non bastano a mitigare il senso di morte che proviamo.

Le bacche sono il segno del Natale che si avvicina, ma non per questo paese dimenticato troppo in fretta. Qui da anni ormai non ci sono più né canti né luci. Le campane della chiesa sono mute. Solo il fischio del vento fra le rovine e la neve che presto verrà a coprire di nuovo i tetti.

lunedì 5 dicembre 2016

Strappare il velo della Maya

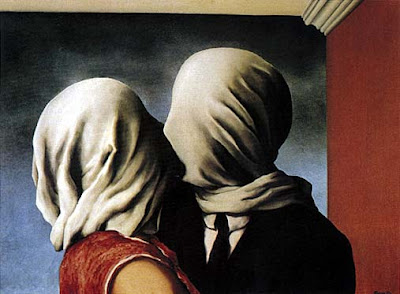

Il velo posato sulla

invisibile essenza di tutti i fenomeni della realtà ha il potere di

ricoprire la vera natura delle cose. E dunque in tutte le tradizioni,

manifestazioni plurime di un unico principio, l'iniziazione consiste

proprio nello squarciare il velo in modo da poter vedere la luce. Abbiamo illustrato il post con opere di Magritte il più iniziatico degli artisti moderni, la cui intera opera è un'apertura sull'altrove.

Raffaele K. Salinari

Strappare il velo della Maya

«Watch out now, take care, beware of soft shoe, dancing down the sidewalks, as each unconscious sufferer, wanders aimlessly, beware of Maya». «Fai attenzione, fai attenzione alle morbide scarpe che ballano sui marciapiedi, e come chi soffre incosciente e, vaga senza meta, guardati dalla Maya». Così George Harrison apre la sua Beware of Darkness, canzone iniziale del triplo album del 1970 All things must pass. Il disco è fortemente influenzato dall’esperienza indiana del «Beatle tranquillo», che aveva spinto già alla fine degli anni ’60 gli altri component dei Fab 4 verso quella scuola di pensiero induista diretta da Maharishi Mahesh Yogi, fondatore e guru della tecnica per la Meditazione Trascendentale.

Negli stessi anni, precisamente nel 1972, un artista americano, Chris Burden, si esibiva in una performance chiamata Deadman: il suo corpo, coperto da un semplice velo di plastica, era steso nel parcheggio di una superstrada californiana, come un semplice rifiuto; se un’automobile lo avesse investito avrebbe potuto morire.

Nell’agosto del 2015 un naufrago bengalese veniva recuperato da un peschereccio di Lampedusa. Tratto in salvo dichiara ai suoi soccorritori: «Molte barche sono passate davanti a me ma voi avete guardato oltre la Maya del mare».

IN ORIENTE

Cos’è dunque questa Maya dalla quale ci si deve guardare per non «soffrire incoscienti e vagare senza meta»? O che acceca la vista di chi vede solo il mare? E cosa rappresenta, analogamente, il sottile strato di materia plastica che separa dalla vista dell’automobilista che sta parcheggiando il corpo di Chris Burden?

Ebbene tutti i suoi molteplici significati sono simboleggiati, sia in Oriente sia in Occidente, da una immagine, quella del velo, il velo della Maya appunto, come lo definirà Arthur Schopenhauer nel suo Il mondo come volontà e rappresentazione. Drappeggiato sull’invisibile essenza di tutti i fenomeni della realtà, ha il potere di farli apparire ed al tempo stesso di ricoprire la vera Natura delle cose, che però si rende accessibile dopo lo svelamento, dopo che il velo della Maya è finalmente caduto, o è divento abbastanza sottile da permetterci di gettare oltre uno sguardo perspicuo.

Per il potere della Maya – al femminile in sanscrito, come tutto ciò che afferisce alla sfera creazionale – agli occhi dell’umanità inconsapevole il Mondo appare come una successione di eventi, di oggetti: questo ci incatena al ciclo di una esistenza «penosamente frammentaria» (samsara), come sostiene C.G. Jung nel Libro Rosso, perché percepisce solo la persistenza dell’essere ma non il suo divenire, velando così lo sguardo sulla reale Natura che giace dentro ed oltre di essa. Scopo della vita, invece, è sollevare questo velo per cogliere l’essenza che la genera.

Sollevare il velo della

Maya significa percepire finalmente la matrice che tutto crea e tutto

connette incessantemente, e questa visione genera la liberazione

(moksa). Esserne consapevoli è l’unica strada per conquistare il

senso della vita, essere un «risvegliato in vita», un jivanmukta in

sanscrito, colui che esperisce la connessione col Principio Creatore

e non solo con le sue illusorie e fallaci apparenze. Ma, e qui sta il

suo arcano, quando si percepisce ciò che giace nel fenomeno, ciò

che è inessivo ad esso, al contempo lo si ricrea, si ricrea

l’incanto alla sorgente del Mondo.

LA FONTE INIZIATICA

La natura di questa forza illusoria è ben illustrata dalla storia tradizionale indiana di un asceta semidivino, Narada, che una volta chiese direttamente all’Essere Supremo (Visnù) che gli mostrasse il potere della sua Maya. Nārada, nella mitologia indù, è uno dei modelli preferiti del saggio «sul sentiero della devozione» (bhakti-mārga).

Quando Narada ebbe espresso umilmente la sua profonda aspirazione, il dio lo istruì, non verbalmente, bensì sottoponendolo ad una atroce avventura. Quindi gli disse: «tuffati nell’acqua e sperimenta il segreto della mia Maya». Narada si immerse nel laghetto e ne riemerse trasformato in Susila, La Virtuosa, la figlia del re di Benares; e poco dopo, quando fu nel fiore degli anni suo padre la diede in sposa al figlio del re del Vidarbha, suo vicino. Tuttavia col passare del tempo, fra lo sposo ed il padre di Susila scoppiò una guerra furibonda. In una sola tremenda battaglia molti dei suoi figli e nipoti furono uccisi.

Fece dunque costruire una pira gigantesca e vi pose sopra i cadaveri dei suoi figli. Con le sue mani appiccò il fuoco alla pira, e quando le fiamme ruggirono si gettò nel fuoco. La vampa divenne immediatamente fresca e trasparente; la pira divenne un laghetto e in mezzo all’acqua Susila trovò se stessa, ma nelle spoglie del santo Narada. Il dio Visnù, tenendolo per mano, lo stava conducendo fuori dal laghetto, chiedendogli con un sorriso ambiguo: «Chi sono i figli di cui lamenti la morte?».

Narada pregò allora che gli fosse concessa la grazia di ricordare quest’esperienza per tutto il tempo a venire, e chiese inoltre che il laghetto, come fonte iniziatica, potesse divenire un luogo sacro di pellegrinaggio. Questa versione è riportata nel libro di Heinrich Zimmer, Miti e simboli dell’India.

L’essenza del racconto sta nello svelamento che la Maya è l’Esistenza stessa sia nella sua forma visibile, peritura e transeunte, sia nella sua essenza invisibile, perenne al di là di ogni dualismo. Il Mondo, per l’induismo, è, infatti, mayamaya, cioè «costituito dalla maya»; è questa la conoscenza che il mito si propone di svelare attraverso la capacità magica, trasformatrice, delle acque.

Giustamente, fa notare

Zimmer, che qui l’acqua rappresenta la sostanza del principium

individuations, poiché la nostra personalità individuale,

consapevole, la psiche della quale siamo consci, il personaggio il

cui ruolo impersoniamo socialmente o in solitario isolamento, è

comunque nutrito, come in un microcosmo mentale ed emotivo,

dall’elemento fluido dell’inconscio. Quest’ultimo di fatto

rappresenta una potenzialità per larga parte sconosciuta, distinta

dal nostro essere cosciente: molto più vasta, molto più complessa,

potremmo anche dire segreta se non addirittura incomprensibile e

paurosa, e che tuttavia ne rappresenta il fondamento profondo, la

sostiene ed è in comunione con essa, le circola attraverso come un

fluido vivificante, ispiratore e spesso perturbante, eppure in

qualche modo da esso separata: come può essere simboleggiato da un

velo che ci ondeggia dinanzi allo sguardo separando conscio ed

inconscio.

Wendy Doniger, in Sogni, illusione ed altre realtà, ci rammenta che il potere della Maya non si esercita dunque sui fenomeni, poiché essi sono la Maya, bensì sulla consapevolezza dell’uomo: quanto più essa è ottusa – per paura, insicurezza, avidità, ignoranza – tanto più il velo si inspessisce divenendo alla fine un manto oscuro che ci separa dal senso della nostra stessa esistenza.

Sollevare il velo della Maya, o renderlo traslucido, è allora un’esperienza iniziatica, come quella che ha vissuto il saggio Narada: egli, finalmente, apre gli occhi sulla Realtà sui generis che giace «dentro» i fenomeni apparenti, svelando lo sguardo con il quale l’uomo risvegliato guarda al Mondo.

IL DRAPPO DI ISIDE

Quid fuit, quid est, quid erit

Ma la metafora del velo che copre l’essenza delle cose non è solo legata alla filosofia indiana, anzi: appare esplicitamente citata anche nell’antica opera di Plutarco Iside ed Osiride. Su quella che si diceva essere un tempo la tomba di Iside, vicino a Menfi, ci dice l’autore, era stata eretta una statua ricoperta da un velo nero. Sulla base della imponente e misteriosa figura era incisa questa iscrizione: «Io sono tutto ciò che fu, ciò che è, e ciò che sarà, e nessun mortale ha ancora osato sollevare il mio velo».

Questo è il Velo di Iside, divinità antichissima che simboleggia la Natura, cioè la Natura naturans, ed al contempo la varietà delle sue varie forme: l’insieme cioè della Zoè e delle sue Bìos, secondo la distinzione greca tra la Vita senza caratterizzazioni, incondizionata, la Zoè appunto, e le sue espressioni caratterizzate, le Bìos.

Perché Iside è velata? Già Eraclito di Efeso, in uno dei suoi frammenti più discussi ci dice che «la Natura ama velarsi», ed infatti Plutarco, descrivendo la versione più comune del mito che lega Iside ed Osiride, così descrive il velo che copre la Dea in opposizione a quello che invece riveste il suo sposo: «Tinte di colori diversi sono la veste di Iside, a segno del suo potere sulla materia, la quale accoglie tutte le forme e tutte le vicissitudini subisce, potendo diventare luce e tenebra, giorno e notte, fuoco e acqua, vita e morte, inizio e fine. Ma senza ombra né varietà e la veste di Osiride, che ha un solo colore, quello delle luce. Il Principio, infatti è vergine di ogni mescolanza: l’essere primordiale ed intelligibile è essenzialmente puro. Così i sacerdoti non rivestono che una sola volta Osiride della sua veste, per subito riporta e non mostrarla mai né toccarla mai… La visione dell’Essere… non si può ottenere o percepire che in un solo istante».

Questa visione mistica della realtà al di là del velo che la ricopre è esattamente quella che propone Eraclito con il suo frammento sul nascondimento della Natura. Egli intende darci una traccia di come superare il dualismo che separa l’uomo dalla realtà intima delle cose.

KANT E SCHOPENHAUER

Dopo più di venticinque secoli da Eraclito ritroviamo una interpretazione politico-etica del velo della Maya nell’opera di Schopenhauer Il mondo come volontà e rappresentazione, dove il filosofo cerca di innestare sulla visione del pensiero occidentale contemporaneo, duale e scisso, quella orientale, ricongiungente e non duale. Schopenhauer parte infatti dalle categorie di Kant, con la nota distinzione tra fenomeno e noumeno (o cosa in sé), per rovesciarle completamente o meglio, ricongiungerle.

Per Kant, notoriamente, il fenomeno è la realtà, o almeno l’unica realtà conoscibile e accessibile agli «a priori» che informano la mente umana; per Schopenhauer invece il fenomeno è illusione, sogno e parvenza: esattamente ciò che nella filosofia indiana abbiamo visto essere il Velo della Maya.

Ma, mentre l’essenza della realtà, o noumeno, che si nasconde dietro il fenomeno, per Kant restava inconoscibile, per Schopenhauer esso può essere percepito e di conseguenza è possibile squarciare il velo della Maya, ma come?

Attraverso la «volontà di vivere»: la forza creativa e impersonale alla base di tutte le cose che ne costituiscono l’oggettivazione. Questa è allora l’esperienza fondante attraverso cui possiamo percepirci sia dall’esterno, come rappresentazione, sia dall’interno come «vissuto diretto», come corpo vivente di una Bìos immersa pienamente nel flusso della Zoè. Non è questo allora che informa di sé l’esperienza di Chris Burden? In Deadman, non solo la realtà corporea dell’artista, ma la sua stessa essenza vitale, il suo Invisibile, è separato dallo sguardo diretto solo da un sottile velo che può essere squarciato in ogni momento. Per questo Arthur Danto nel suo La destituzione filosofica dell’arte, in particolare nel capitolo Arte e perturbazione, prendendo in considerazione queste forme di performance le classifica come «arti della perturbazione», nel senso che sono in grado di rendere indistinguibile i confini tra artefatto e realtà.

Riferendosi a Deadman, Danto la definisce una «perturbazione» perché quel gesto è in grado di ridisegnare i confini tra arte e vita: qui la «perturbazione» consiste nell’infrangere la distanza tra le due per includere la realtà come componente artistica effettuale. In tal modo si elimina la distinzione tra arte e realtà: «Burden avrebbe potuto essere ucciso, sapeva che sarebbe potuto succedere, e voleva che questo fatto facesse parte dell’opera e che fosse ciò a cui si rispondeva quando si rispondeva emotivamente all’opera. Non accadde, ma sarebbe potuto accadere senza violare i confini dell’opera, perché l’opera incorporava quei confini come parte della propria sostanza«. Incorporava: non il corpo che si fa arte attraverso un gesto estremo, ma il gesto estremo che si fa corpo, restituisce corporeità alla vita.

ARENDT ED ERACLITO

La linea interpretativa che lega disvelamento e rinascita, potere della mente e creazione personale e collettiva del Mondo, è spinto alle sue estreme conseguenze esistenziali da Hanna Arendt nell’incompiuto La vita della mente. Già Giorgio Colli riferendosi al frammento di Eraclito, traduce «Natura» con «Nascimento» e dunque: «Il Nascimento ama nascondersi». Nel commento è chiarito che «Natura» è qui intesa come Natura trascendente, la Natura naturans, il «Principio» che nonostante abbia creato le apparenze, i fenomeni, si mantiene inaccessibile ad uno sguardo puramente raziocinante e scientista. Sicché Natura è l’Origine, come dice Angelo Tonelli nel suo Eraclito, dell’Origine: «Ciò che origina si cela, come mistero, dietro l’apparenza delle cose che origina, pur manifestandosi anche attraverso di esse. Ogni manifestazione del principio è anche suo nascondimento: tale l’ambiguità del cosmo in cui viviamo, e di tale ambiguità il sapiente reca consapevolezza. La conoscenza diventa flusso dinamico, tensione al congiungimento con ciò che origina».

ESTETICA FRAGILE

Ma oggi chi è in grado di catalizzare il nostro stupore tanto da farci ritrovare nella quotidianità un accesso alla «totalità non manifesta»? E ancora, chi coniuga insieme i concetti di Schopenhauer e l’estetica di Arthur C. Danto, incarnando con la propria «volontà di vivere» una vera e propria performance di «arte perturbazionale»? Certo i migranti. Questi corpi che attraversano lo spazio, autentiche metafore viventi, squarciano il velo di una realtà per noi ancora invisibile. Per la sensibilità narcotizzata e secolarizzata dell’Occidente, quelle che consideriamo sovente non-persone, arrivando da oltre le Colonne d’Ercole del nostro sguardo sul quotidiano sono in grado, mercé la loro fragilità, di generare e trasmetterci una «volontà di vivere» che può agire da controveleno della nostra mortificazione morale.

La fragilità si ribalta

così nella forza di chi non ha nulla da perdere. La consapevolezza

di questo contare nulla per l’Occidente liberista permette ai

migranti di spingersi al di là del già visto, al di là del

conosciuto: se la mia vita è senza valore per voi che non mi vedete-

accecati dalla Maya del mare – allora io me le riprendo sotto i

vostri stessi occhi rischiando la morte. Massima fragilità uguale

massima resilienza: massima negazione potenziale, la morte, massima

affermazione in atto, la mia volontà di vivere. Il malessere

perturbante che ci assale alla loro vista e che nessuna misura di

«sorvegliare e punire» può cancellare dall’anima, è in realtà

generato dall’oscura consapevolezza che il nostro insensato stile

di non-vita dipende in definitiva dal loro non-essere. La performance

permanente della loro «apparizione» sui nostri territori afferma

così l’emergere di una soggettività che invece vorremmo affondare

insieme ai loro corpi.

Ogni espressione

performativa migrante sdrucisce allora la compattezza della Maya

biopolitica che impedisce di accedere alla nostra stessa «volontà

di vivere». Questa semplice evidenza diviene dunque l’inizio di

una sfida che ha come posta emozionale la nostra stessa percezione

del Mondo. Il velo diviene a poco a poco traslucido: balugina la luce

delle ombre splendenti di chi affronta il rischio supremo pur di

affermare la dignità della propria esistenza.

il manifesto – 3

dicembre 2016

domenica 4 dicembre 2016

giovedì 1 dicembre 2016

Dal Parco "letterario" al parco produttivo. L'eredità culturale di Francesco Biamonti

E' ora disponibile il libro:

Dal Parco «letterario» al Parco produttivo. L’eredità culturale di Francesco Biamonti

a cura di Diego Moreno, Massimo Quaini, Camilla Traldi

Oltre Edizioni

Dal Parco «letterario» al Parco produttivo. L’eredità culturale di Francesco Biamonti

a cura di Diego Moreno, Massimo Quaini, Camilla Traldi

Oltre Edizioni

presentato

e discusso sabato 26 novembre a San Biagio nell'ambito del Convegno

svoltosi al centro polivalente.

Chi fosse interessato può

richiederlo all'Associazione Amici di Francesco Biamonti o presso la

libreria Amicolibro di Bordighera.

Iscriviti a:

Post (Atom)